许多人长期被反复的疼痛折磨,却找不到明确的外周器质性损伤。有的人颈肩常年酸痛,却做影像检查基本正常;有的人下肢刺痛、烧灼感持续存在,常规止痛效果差。这类情况让生活、睡眠和情绪都被牵累,工作效率下降,甚至走进医疗系统多次仍无解。面对这种“看不见的痛”,患者既焦虑又无助,渴望既能缓解症状又能找到成因的方案。

是哪两类习惯在推动中枢性疼痛?

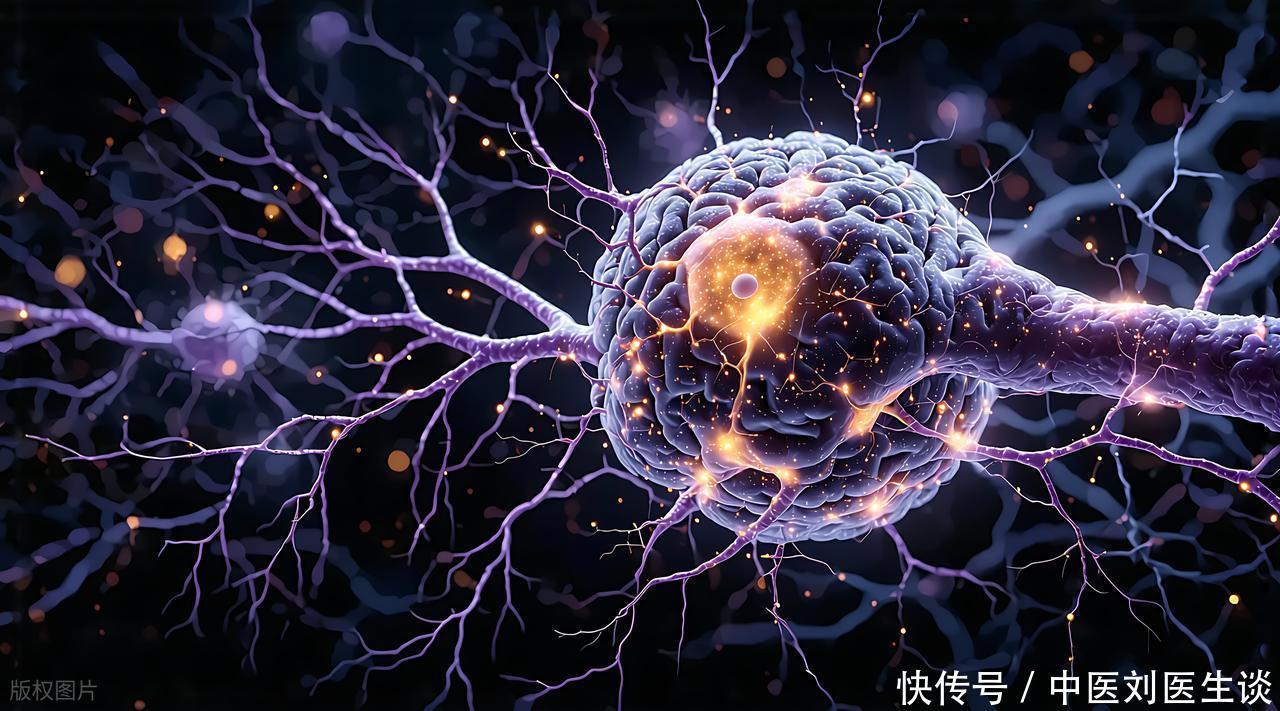

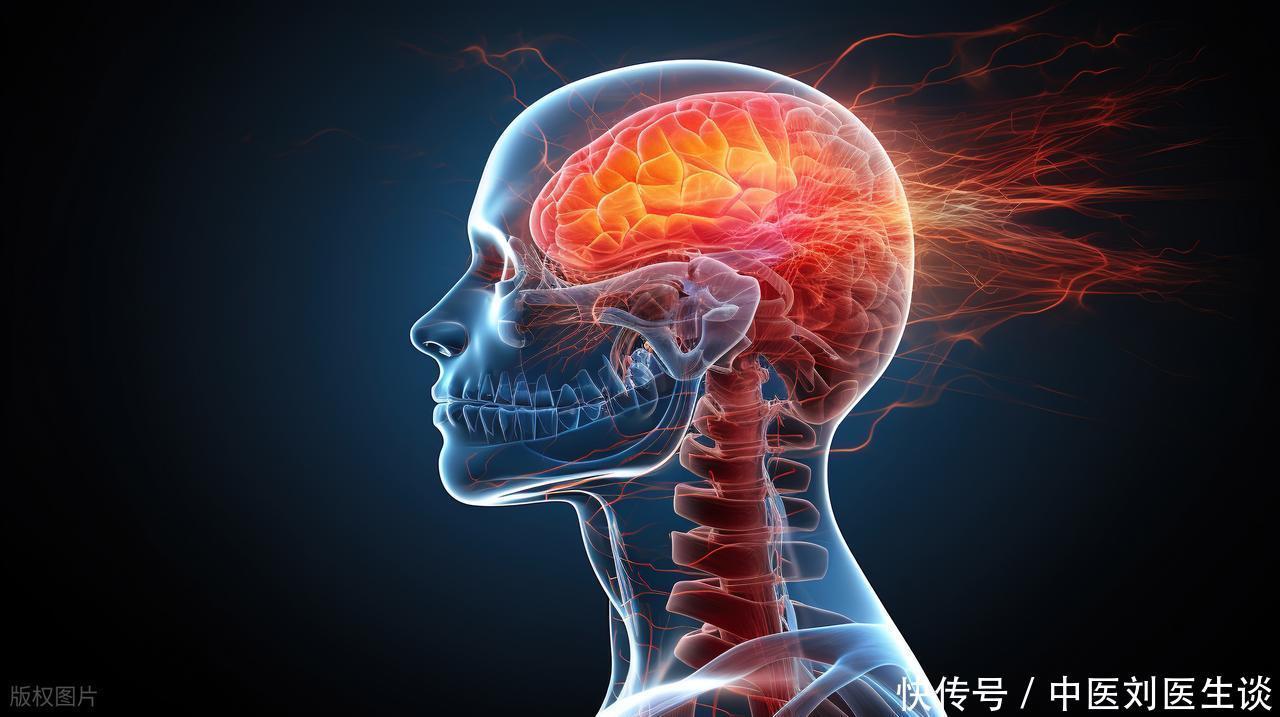

一类是长期的机械性负担与姿势问题。久坐、前倾头位、单侧背负重物或重复同一动作,会让外周组织持续受刺激,时间一长,脊髓后角和脑干疼痛通路发生可塑性改变,痛觉阈值下降,正常感受被放大。另一类是慢性心理-生理应激与睡眠紊乱。长期紧张、睡眠不足或情绪调节不良,会削弱下行抑制路径(即大脑抑制痛觉的能力),同时促进炎症性状态和胶质细胞激活,从而使中枢对疼痛信号的放大持续存在。两类习惯可以单独存在,也常常互相叠加,加速疼痛慢性化。

我怎样才能早期识别和判断是否为中枢性疼痛?

注意疼痛的性质与伴随表现很重要:如果疼痛呈持续灼热、针刺样或电击样,常伴有触痛过敏或冷热异常感觉,且常规止痛药反应有限,应怀疑中枢性或中枢敏化成分。临床上,医生会结合体格神经检查、功能影像或定量感觉测试来评估感觉阈值和痛觉抑制能力;必要时排除可逆的脊髓或脑病变。早期识别的价值在于可及早介入,通过行为和康复手段阻断或逆转中枢可塑性,降低慢性化风险。

有哪些可行的干预与康复路径?

干预以多学科为主,目标既是缓解症状,也要恢复正常功能。物理方面通过姿势调整、渐进性活动和特定肌力训练,减少持续机械刺激并重新训练运动模式;睡眠与心理方面通过睡眠卫生、应激管理和认知行为策略改善下行抑制功能并降低痛觉放大;药物方面在必要时采用针对神经性疼痛的药物(如调节神经递质的药物)并谨慎避免依赖性止痛剂。非侵入性神经调制、理疗和功能性康复能协同作用,逐步改变神经网络的可塑性,从而带来长期获益。

我应当采取哪些日常改变来降低风险或改善疼痛?

先从可控的生活细节入手:优化坐姿和工作台高度,定时活动与拉伸,避免单侧负重;保证规律睡眠并采用放松训练以降低日间应激反应;在疼痛出现时,避免被动卧床过久,采用循序渐进的活动恢复功能。若疼痛影响睡眠或日常生活,应及时就医,接受系统评估与个体化康复计划。越早介入,越有可能阻止中枢改变固定下来,临床和功能恢复也更容易实现。

中枢性疼痛并非毫无希望。通过识别促发习惯、调整生活方式、配合康复与合适的药物治疗,许多人的痛苦能得到明显减轻或功能显著恢复。请相信渐进的改变有力量,也可以在专业团队指导下找到适合自己的路径。遇到疑难情况,及时寻求医疗帮助,共同制定可执行的康复计划。

长宏网-中国股票杠杆-在线配资网-配资公司排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资官网首页21:30美股开盘时跳水、逼近2170点

- 下一篇:没有了